بات السمك حول العالم يأخذ موضعًا أكبر على طاولة العشاء، بحيث تجاوز متوسط ما يستهلكه الفرد منه 20 كيلوغرام في العام بما يعادل ضعف مستواه في ستينيات القرن العشرين، فمع زيادة الدخل بالدول النامية – ولا سيما الصين – وزيادة الطلب، صار السمك والمأكولات البحرية يشكلان خُمس البروتين الحيواني المستهلَك.

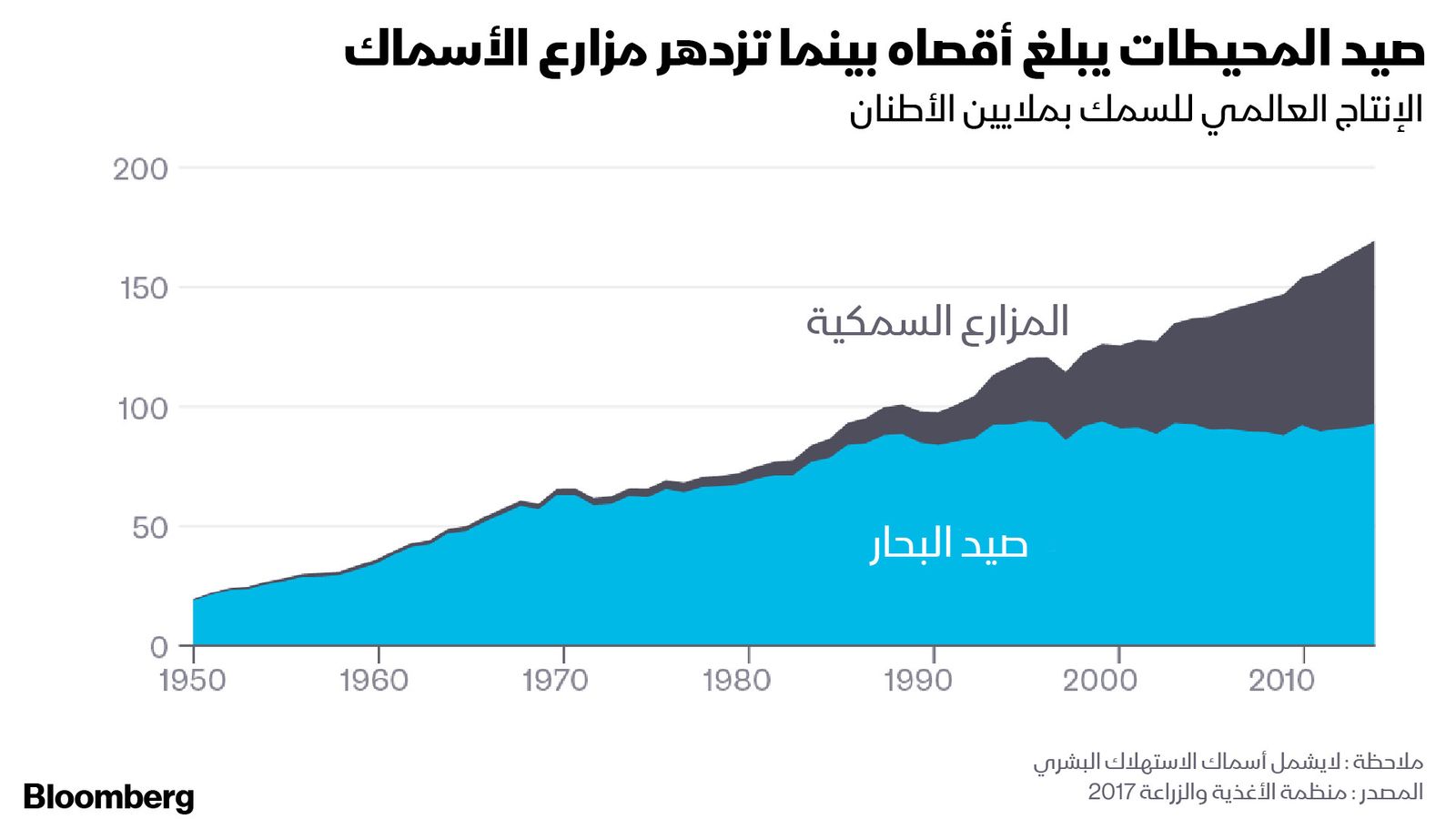

هذه الزيادة في استهلاك السمك تسجل خسائر فادحة في أعداد الكائنات المائية بالمحيطات، ورغم أن أكثر من نصف الأسماك التي يتناولها الإنسان اليوم تأتي من المزارع السمكية، إلا أننا ما زلنا نصطاد الكثير من البحار، فضلًا عما ينذر به انخفاض المخزون من اشتباكات بين دول الصيد وفقدان للوظائف في قطاع يعيل فردًا من بين 10 أفراد بالعالم، ليصل الأمر في بعض المناطق حد المجاعات.

الوضع الحالي لصيد الأسماك

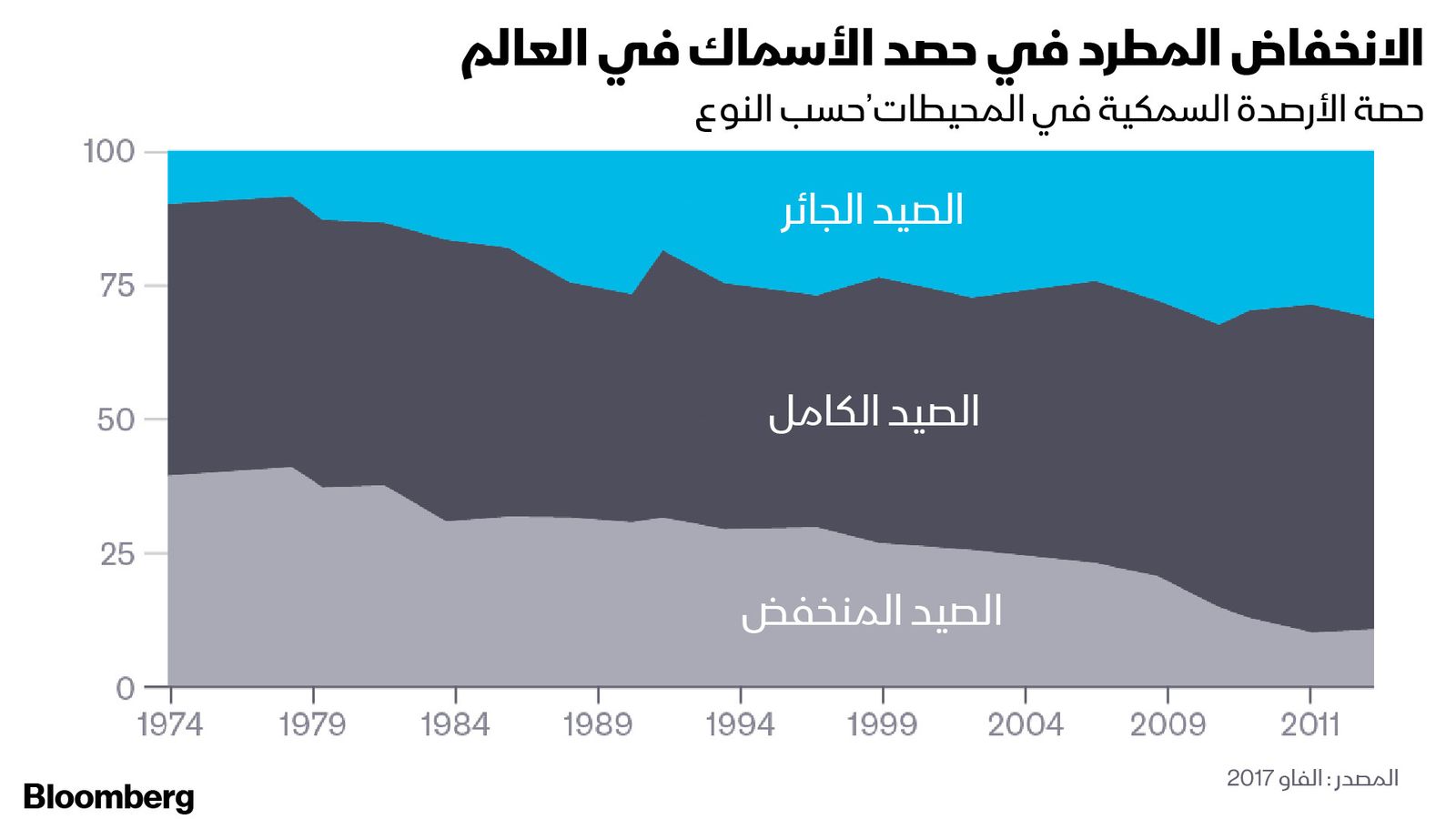

يبلغ الصيد في 90 بالمئة من مصائد العالم الحدود اللازمة لاستدامته أو يتعداها، بحيث باتت بعض الأنواع مثل التونة الجنوبية زرقاء الزعنفة مهددة بالانقراض، وزاد تناقص الإمدادات السمكية من القلق حول نقص الغذاء مستقبلًا في ساحل أفريقيا الغربية والوسطى.

أما في منطقة البحر المتوسط والبحر الأسود، فقد انخفض ناتج الصيد بمقدار الثلث منذ عام 2007، بينما أشعلت حقوق الصيد الخلافات في بحر الصين الجنوبي في وقت تدعي فيه كل من الصين ودول جنوب شرق آسيا حقها فيه، وأخذت إندونيسيا تفجر قوارب الصيد التي تصادرها بتهمة الصيد غير المشروع في مياهها.

وفي المملكة المتحدة يمثل الصيد مكانةً هامة في نقاشات خروجها من الاتحاد الأوروبي، نظرًا لسعي القوارب البريطانية إلى خفض المنافسة من جانب الأساطيل الأجنبية والتخلص من الحصصية التي تقلل من ناتج الصيد.

خلفية الموضوع

قضت سفن القرن التاسع عشر الشراعية المجهزة بالشباك على بعض الأنواع البحرية المحلية في بعض الأحيان، مثل سمك الهلبوت في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، إلا أن تزايد التلوث البشري وتقدم التكنولوجيا حوّلا الصيد الجائر إلى أزمة عالمية.

فمنذ خمسينيات القرن العشرين، باتت سفن الصيد الكبيرة المجهزة بمعدات مثل السونار (تصوير بصدى الموجات فوق الصوتية) قادرة على إيجاد المزيد من الأسماك في أعماق البحار واصطيادها، لتستخدم الطائرات والأقمار الصناعية فيما بعد في تحديد مواقع الأسماك، فضلًا عما تستخدمه الأساطيل التجارية من تقنيات مدمرة، مثل شباك الجر التي تمشط قيعان المحيطات، جارفة وقاتلة عدد هائل من الأسماك والأحياء البحرية، بما في ذلك السلاحف والدلافين والحيتان.

أما اليوم، فقد قيدت بعض الدول أو منعت استخدام هذه الشباك فيما يسمى المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمثل المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها حتى 200 ميل بحري من شواطئها، فيما تُركت أعالي البحار وما وراء تلك المناطق - أي ما يمثل 64 بالمئة من المحيط – متاحة للنهب دون رقابة.

وقامت دول الصيد، التي تتربع على رأسها الصين، بزيادة دعمها واستثمارها في أساطيلها حتى بات لدينا - وفقًا لبعض التقديرات - ضعفا إلى أربعة أضعاف عدد مراكب الصيد التي يمكن لها أن تؤمن استدامة محيطات العالم.

الجدل الدائر

أثبتت ما تسمى برامج حصص الصيد أنها الأكثر نجاحًا من بين غيرها من الوسائل لتنظيم الصيد ضمن المياه الوطنية، بحيث تضمن نسبة من إجمالي الإنتاج المسموح به للصيادين من الأفراد أو المجتمعات أو الشركات مع إمكانية بيعهم هذه الحقوق أو استخدامها في اصطياد الأسماك، الأمر الذي يحفّز الصيادين على العمل عند ازدياد الطلب والتأني في موسم التكاثر بما يزيد من قيمة صيدهم وحصصهم.

وتواجه مثل هذه البرامج أحيانًا معارضة من جانب مجتمعات الصيد خوفًا من أن يقلّ دخلها على الأقل مؤقتًا، إلا أن الولايات المتحدة ويلز وتشيلي والدنمارك وناميبيا استخدمتها في سبيل استعادة المصائد السمكية المستنزفة.

من جانب آخر، اتفق الدبلوماسيون في الأمم المتحدة منتصف عام 2017 على بدء المفاوضات لإنشاء مناطق محمية في أعالي البحار يقيد فيها الصيد أو يمنع كي يتعافى مخزونها، إلا أن الوصول إلى اتفاقية حول مواقع هذه المناطق وآليات تنفيذها يبقى صعبًا، ولا سيما بالنظر إلى أن بعضًا من أقوى الدول سياسيًا هي من بين أكبر صائدي الأسماك في أعالي البحار، كالولايات المتحدة والصين واليابان.

كما يعتقد بعض دعاة تعزيز زراعة الكائنات المائية أنها طريقة لتخفيف الضغط عن الأسماك البحرية ولو كان لها من ينتقدها أيضًا نظرًا لدورها في نشر الآفات والأمراض التي تؤذي أسماك المحيط، فضلًا عن اعتماد الأسماك في مزارعها على أعلاف مصنوعة إلى حد كبير من الأسماك البرية بما يزيد الضغط على الأخيرة.

وفي هذا السياق، لا تزال التجارب للتعامل مع مخلفات مزارع الأسماك جارية، ولو كان الجواب الشافي قد يتمثل في نقل هذه المزارع إلى الداخل أو بعيدًا عن الشواطئ واستخدام أنظمة شبيهة بتلك المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي لإزالة الملوّثات.