بات من الصعب أكثر فأكثر التمييز ما بين العلامات التجارية والدول السيادية، ولا يقتصر هذا الشبه على السيميائيات، فهناك: الشعارات (الأعلام)، والأناشيد الوطنية (الأنغام)، والشعارات الوطنية (شعار الشركة)، ورسالة الشركة (الدساتير)، وقصة المؤسس (تاريخ البلد)، والأحكام والشروط (القوانين)... والهيكليات: الزبائن (المواطنون)، وأصحاب الأسهم (المشرعون)، ومجالس الإدارة (السلطة التنفيذية)، ورؤساء مجلس الإدارة (الملوك)، والرؤساء التنفيذيون (رؤساء الدول)، ومجالس المراقبة (القضاة)... أمّا على صعيد الحجم فالمقارنة مذهلة، إذ يوازي عدد موظفي شركة "ولمارت" عدد سكان بوتسوانا، أمّا القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" فأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل البرازيل، فيما تملك شركة "فيديكس" أسطول طائرات أكبر بخمس مرات من الخطوط الجوية الهندية، إلا أن وجه الشبه الأكبر ينشأ عن اتساع طموح العلامات التجارية، وشدّة اعتمادنا عليها.

اقرأ أيضاً: هذه الشركات لديها 3 تريليونات دولار.. أين ستستثمرها؟

فلنأخذ أزمة الرقاقات الحالية على سبيل المثال. اليوم، تعتمد قطاعات اقتصادية عديدة حول العالم على صناعة الرقاقات التي تسيطر عليها شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) بنسبة 55%، فهي تختار أي شركات تحصل على الرقاقات، وأي دول تحصل على معامل الرقاقات الجديدة، حتى إن قيادة الشركة سبق وحذرت الدول السيادية من مغبة منافستها عبر محاولة نقل هذه الصناعة إليها، كما نبهت الصين إلى اجتياح تايوان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مارك ليو"، في ما يخص قيام الصين باجتياح: "دعوني أقُل لكم إنّ الجميع يريد السلام في مضيق تايوان، لأن ذلك يصبّ في مصلحة كلّ الدول، ولكن أيضاً بسبب وجود سلسلة توريد أشباه الموصلات في تايوان فلا أحد يرغب في عرقلتها".

إذا بدا لكم هذا الأمر غريباً وأشبه بمقارنة ذبابة بعملاق، فقد يعود ذلك إلى الهيمنة الثقافية لمفهوم الـ"ويستفاليا" العائد إلى عام 1648، الذي صوّر الميزان العالمي للقوة على شكل فسيفساء من الدول السيادية ذات السطوة المركزية والموحدة ثقافياً، إذ يمارس كلّ منها احتكاراً للقوة ضمن حدود معترف بها.

لكن على أرض الواقع، هذه المسلمات "الويستفالية" لطالما كانت مرنة إلى حدّ ما، فغالباً ما تواجه سيادة الدول تحديات عسكرية وقانونية واقتصادية، وكثيراً ما انصاعت السطوة المركزية للمطالب المنادية بالديمقراطية والحكم الذاتي الإقليمي، فيما تفتت الوحدة الثقافية في وجه الحرية الدينية والهجرة الجماعية والعولمة. كما أن احتكار القوة يواجه تحديات الإرهاب غير الخاضع لأي دولة، والهجمات السايبرية غير الموجهة من دول، فيما تدنّست قدسية حدود الدول بوابل من التلوث والتغير المناخي والأجناس الغازية والأمراض المعدية.

مع ذلك، وعلى الرغم من محدودية أفق النظرة "الويستفالية"، فإنها تشكل عدسة يمكن من خلالها النظر إلى صعود العلامات التجارية كلاعبين دوليين بحد ذاتهم.

الدفاع ومجال العمل

تاريخياً، شكّل الدفاع ضد الخارج والمساعدات في الداخل ملعب الدول السيادية المتطورة وعلّة وجودها. فالتعامل مع الزلازل والتفشيات الوبائية والأعاصير وموجات الحرّ والفيضانات والحرائق وحركات التمرد والاجتياحات، يتطلب مستوى من القيادة والسيطرة لا يتوفر في العادة إلا لدى الجيوش والوكالات المدنية، إلا أن وباء كورونا شكّل اختباراً لهذه الحقيقة البديهية حتى في بعض الدول الأكثر تقدماً، بسبب التأثير العالمي غير المسبوق للوباء، وأيضاً لأنه تطلب استجابات خاصة جداً لا يمكن للعلامات التجارية إلا أن تقدمها بالسرعة المطلوبة.

فمن جوانب عدّة، احترم التسابق على تأمين معدّات الحماية الشخصية وما تلاه من تزاحم على الاختبارات واللقاحات سلاسل الإمدادات العامة/ الخاصة التقليدية (ولو المشكوك بها)، على الرغم من أن حدّة الوباء تطلبت استخدام سلطات حالة الطوارئ (قانون الدفاع لعام 1950)، واللجوء إلى الإلزام القانوني (قاضى الاتحاد الأوروبي شركة "استرازينيكا")، وتوفير حماية من المسؤولية القانونية (العمل بقانون التأهب العام والاستعداد الطارئ لعام 2005 من أجل حماية مصنّعي اللقاحات من الملاحقة القضائية).

لكن الجديد كان لجوء الدول السيادية إلى الشركات الخاصة من أجل مواجهة تحديات غير مسبوقة في مجال تعقب المخالطين ضمن مجموعة سكانية كاملة. ففي مايو 2020، حيّدت شركة "أبل" وشركة "ألفابيت" الأم لـ"غوغل" المنافَسة بينهما، حتى تُطلِقا واجهة برمجة التطبيقات التي حملت اسم "إشعارات التعرض"، والتي وضعتاها في تصرف أجهزة الصحة العامة من خلال نظامَي "iOS" و"أندوريد". وبحلول سبتمبر عام 2021 كانت 40 دولة (و25 ولاية أمريكية) قد انضمت إلى واجهة برمجة التطبيقات هذه، بينها دول كانت مترددة في السابق، مثل إنجلترا وفنلندا وألمانيا والنرويج.

اللافت أن كثيراً من الحلول المستقلة التي طورتها الدول، مثل "بلو ترايس" (BlueTrace) في سنغافورة، و"هاماغين" (HaMagen) في إسرائيل، و"تو أنتي كوفيد" (TousAntiCovid) في فرنسا، اضطرت إلى التعامل مع "غوغل" و"أبل"، وذلك على الأقل حتى تستخدم بروتوكولات متجريهما من أجل تمكين المواطنين من تنزيل هذه التطبيقات على هواتفهم.

هذا الاعتماد المترسخ على العلامات التجارية يسهم في تفسير كيف -حتى في ظلمة الشتاء الأول لكوفيد- أظهر مقياس "إدلمن ترست" أن:

· نسبة الثقة بالرؤساء التنفيذيين للشركات أكبر من الثقة بقادة الحكومات والقادة الدينيين والصحفيين.

· نسبة الثقة بالشركات أعلى من الثقة بالحكومة في 18 من أصل 27 دولة.

· 65 % من الأشخاص يرون أن على الرؤساء التنفيذيين للشركات أن يتدخلوا حين تفشل الحكومات في معالجة المشكلات الاجتماعية.

لم يمرّ الاعتماد الدولي على علامات تجارية لا تتسم بالحياد مرور الكرام، إذ قالت مسؤولة ألمانية لم يُكشف عن اسمها لموقع "بوليتيكو": "يجب أن نناقش كيف يستولي وادي السيليكون بشكل متنامٍ على دور الدول السيادية، ولكن لا داعي لأن نفتح هذا النقاش في وسط جائحة".

وبينما أصابت هذه المسؤولة في الإشارة إلى ضرورة فتح النقاش، فإنها أخطأت حيال التوقيت. فالتاريخ يعلمنا أن السعي إلى التكسب من الأزمات غالباً ما يفتح أبواب الجحيم، سواء تعلق ذلك بتحقيق شركة "كوكاكولا" انتشاراً عالمياً على أنقاض الحرب العالمية الثانية، أو توسع مجموعات المرتزقة في ظلّ الحرب على الإرهاب (في عام 2006، قدّر اتحاد الشركات الأمنية الخاصة في العراق عدد المرتزقة الناشطين في البلاد بأكثر من 48 ألفاً، أي إن عددهم مجتمعين أكبر من فرق في الجيش الأمريكي).

وبالطبع لا ننسى كيف لا يزال علم "ماكدونالدز" يرفرف بفخر فوق معتقل غوانتانامو.

سفراء العلامات التجارية

ارتبط عالم السياسة وعالم الأعمال على مدى أجيال. فالشركات التجارية تسعى إلى تلقف نفوذ وحظوة رؤساء الدول السابقين وعلاقاتهم (مثلاً جون مايجر في مجموعة "كارلايل"، ونيكولا ساركوزي في "أكور"، ومالكوم تورنبول في "كي كي آر وشركاه"). ومن ناحية أخرى، يطمح رجالات الدول إلى إنشاء علامات تجارية خاصة بهم تحت غطاء الأعمال الخيرية إلى حدّ ما (مثل "شركاء كيسنجر" و"مؤسسة كلينتون" و"شركاء توني بلير").

غالباً ما يُحدِث انتقال رجال الدولة إلى عملهم الجديد كثيراً من الضجة، مثلاً إعلان رئيس الوزراء الكندي السابق براين مولروني انضمامه إلى شركة القنب الأمريكية "إكريرج القابضة" (Acreage Holdings)، في اليوم ذاته الذي شرعت فيه كندا الماريغوانا، والترويج الأخرق -ولو المدرّ للأرباح- الذي قام به ديفيد كامرون لصالح شركة "غرينسيل كابيتال" (Greensill Capital).

على الرغم من أن لقب "سفير العلامة التجارية" ليس أكثر من طريقة منمّقة للحديث عن الحصول على "تأييد شخصية مشهورة"، فإن هذا المفهوم يأخذ منحى خطراً عند تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إكسون موبايل" وزيراً لخارجية دونالد ترمب، أو لدى تعيين مالك "نيويورك غتس" (New York Jets) سفيراً للولايات المتحدة لدى بريطانيا.

لكن على الرغم من هذه المعايير المتدنية، يبدو أنّ شيئاً ما قد حصل.

فحين عيّنت شركة "فيسبوك" عام 2018 نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، نيك كليغ، في منصب الرئيس للشؤون الدولية، لم يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مجرد تعيين تقليدي لمسؤول سابق في منصب فخريّ، بل على أنها مبادرة خبيثة تمنح "درعاً سياسية" لعملاق مُتّهَم بتسهيل ارتكاب الشرور، من التزوير إلى الإبادات الجماعية، بالإضافة إلى تأثيره في نتائج الانتخابات حول العالم بأسلوب غير ديمقراطي.

فإذا صحّ أن مارك زوكربيرغ أحال إلى كليغ قرار السماح بعودة دونالد ترمب إلى "فيسبوك" و"إنستغرام"، فإن ذلك يشكل تحولاً محورياً في العلاقة بين السياسة والأعمال. فالرئيس التنفيذي لسادس أكبر شركة في العالم منح نائب رئيس حكومة بريطانياً سابقاً السلطة ليقرر مصير رئيس أمريكي خدم لولاية واحدة.

يبدو أن تعليقات كليغ الرنانة قبل الانتخابات ذهبت في مهب الريح، إذ كان قال: "هل سيكون من المقبول بالنسبة إلى المجتمع بشكل عام أن تعيّن شركة خاصة نفسها حَكماً لكلّ ما يقوله السياسيون؟ لا أعتقد ذلك".

يبرز هذا التغيير أيضاً على صعيد العمل الحر في واشنطن، فلدى مغادرته البيت الأبيض، سلك باراك أوباما المسار التقليدي ذاته للذين أتوا من قبله، فأنشأ "مؤسسة أوباما" وهدفها "إلهام وتمكين وتعزيز التواصل بين الأشخاص من أجل تغيير عالمهم"، إلا أنه وبشكل غير متوقع اتخذ قراراً بإنشاء شركة "هاير غراوند" (Higher Ground)، وهي شركة إنتاج مستقلة أبرمت على الفور اتفاقية لمدة سنوات عدّة مع "نتفلكس" و"سبوتيفاي تكنولوجيز" (Spotify Technology)، وكانت المنتِج التنفيذي للفيلم الوثائقي "صنع في أمريكا" (American Factory) الفائز بجائزة "أوسكار"، والذي يستكشف العلاقات على صعيد العمل والتجارة مع الصين.

تجربة أوباما العملية ما بعد انتهاء ولايته السياسية (بما يتجاوز الكتب والخطابات) سوف تجذب من دون أدنى شك مجموعة جديدة من رجال الدول السابقين الشباب، بما أن مثل هذه الخطوة سوف تمنحهم قوة ناعمة (وتكسبهم ثروة صغيرة) بمنأى عن قيود المتشددين التقليديين. فحين تخلى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامّهما الملكية، لم يضيّعا وقتاً قبل أن ينشئا شركتهما المستقلة "أرتشويل برودكشنز" (Archewell Productions)، ثمّ وقّعا صفقات مشابهة مع "نتفلكس" و"سبوتفاي"، كما تعاونا لإنتاج مسلسل لـ"أبل تي في" مع النجمة أوبرا وينفري.

بالطبع مثل هذه العلامات التجارية المذهلة لا تلمع وحدها، فغالباً ما تنطلق نحو كوكبة من النجوم، من "أسبن" إلى "ألفافا" و"دافوس" و"جاكسون هول" و"ميونخ" و"ميلكن" و"صن فالي" (هذا إذا استثنينا البستان البوهيمي وبلدربيرغ)، إذ تتألق إلى جانب هذه الـ"نومينكلاتورا" الجديدة التي تضمّ بونو والاثنين بيل وبلير وبيزوس (إذا ما اكتفينا بالذين تبدأ أسماؤهم بحرف الـ"ب").

سرعة الحركة ومخالفة القوانين

بينما تعدّ القدرة على سنّ القوانين وأيضاً تطبيقها من الميزات الخاصة بالدول السيادية، فإن الشركات الخاصة لطالما كانت تحظى بما يكفي من النفوذ من خلف الكواليس حتى تؤثر في إصدار قوانين تتلاءم مع مصالحها. واليوم باتت العلامات التجارية على استعداد أكبر، بل متحمسة أكثر لتعلن صراحة عن مواقفها حيال بعض القوانين المعينة.

ففي شهر أبريل احتجّت عشرات الشركات، بينها "أمازون" و"غوغل" و"نتفلكس" و"ستاربكس"، على تقييد حقوق التصويت في جورجيا وتكساس والولايات الأخرى. وفي شهر سبتمبر تعهدت شركتا "ليفت" و"أوبر" بتغطية النفقات القضائية التي تتكبدها أي من السائقات التابعات للشركة اللواتي يتعرضن للمحاكمة على خلفية قانون الإجهاض المتشدد الذي صدر مؤخراً في تكساس. وذهب تطبيق المواعدة "بامبل" (Bumble) الذي يرفع شعار "من تأسيس النساء وبقيادة النساء" إلى أبعد من ذلك، إذ أنشأ "صندوق مساعدة" لأي سيدة ترغب في الإجهاض في تكساس، في خطوة جديدة تجسّد إبطال الشركات للقوانين النافذة.

بالطبع تمارس العلامات التجارية نفوذها القانوني الأقوى في المرحلة الابتدائية للابتكار، حين تكون الصفحة لا تزال بيضاء، أي قبل البدء بتصوّر القواعد والقوانين. واليوم، في عديد من الدول السيادية يواجه المشرّعون متثاقلو الهمّة عواقب الثقافة التعطيلية التي اكتشفت أن التماس السماح أسهل من طلب الإذن.

حققت علامات تجارية كبرى عديدة قيمة سوقية ضخمة من خلال القيام بقفزة نوعية تتجاوز الأحكام والقوانين السائدة في القطاعات التي تنشط فيها، فتجذرت في نسيج المجتمع قبل أن يتمكن السياسيون المنتخبون حتى من فتح أقلامهم.

وممّا نلاحظه من التحديات القانونية حول العالم فإن الأمثلة الأكثر جرأة تكمن في المواجهة وجهاً لوجه في مجال العمل، إذ تلتف شركات حجوزات أماكن السكن على الضرائب التي يدفعها في العادة الوسطاء العقاريون والمؤجرون والفنادق، فيما تلتف شركات طلب سيارات الأجرة على القواعد المتعلقة بالتوظيف والمؤهلات الوظيفية (يستغرق سائقو سيارات الأجرة المرخصون في لندن ثلاثاً إلى أربع سنوات من أجل اكتساب المعرفة بكل شوارع لندن)، إلا أن الابتكار يسبق التشريعات في عديد من القطاعات الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية، والواقع الافتراضي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الطعام، والطائرات المسيرة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، حتى إنّ وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج كان قد أقرّ لموقع "أكسيوس" بأن المركبات ذاتية القيادة جعلت القوانين المستندة إلى سيارات "الموديل تي" قديمة العهد.

قال بوتيجيج: "لدينا كثير من السلطات المفصلة جداً من أجل تنظيم المكان المناسب لتركيب المرآة مثلاً، إلا أنها لا تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات، إذ تقوم أجهزة الاستشعار بالدور الذي كانت تؤديه المرايا أو البشر في السابق".

أخيراً، بما أن الضرائب ما هي إلا تشريعات، فقد بادرت الشركات متعددة الجنسيات لاستغلال الثغرات والاختلافات في قوانين الضرائب بين الدول حتى تدفع ضرائب أقل على الشركات، أو حتى كي لا تدفع أي ضرائب على الإطلاق. وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحرم هذا "التقلص للوعاء الضريبي وتحويل الأرباح" الدول السيادية من 100 إلى 240 مليار دولار من الإيرادات في السنة، أي 4 إلى 10% من إجمالي ضرائب الدخل على الشركات.

المجال الحيوي

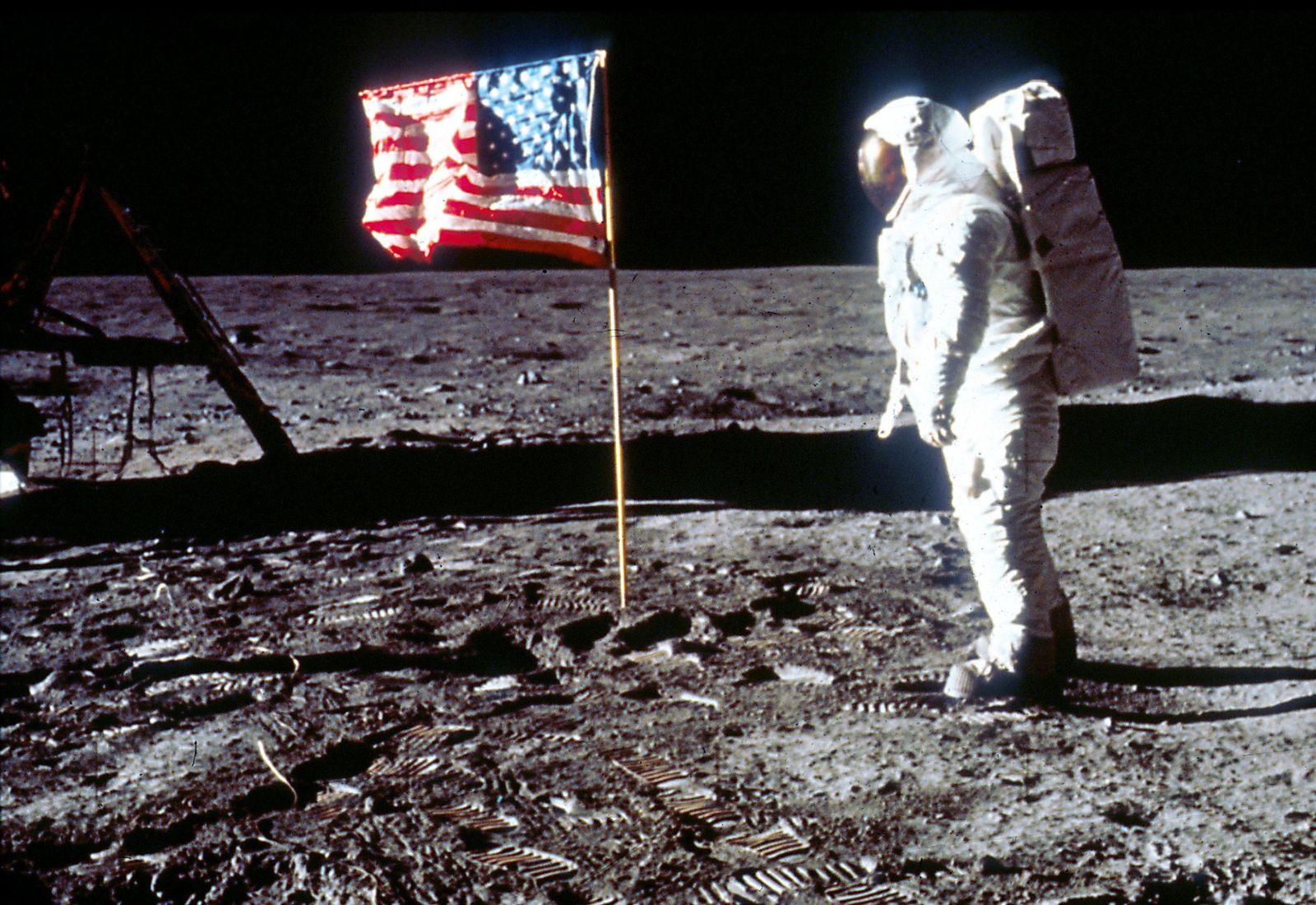

في الماضي، شكّل الاستكشاف الفضائي الاحتياط الاستراتيجي والميزة التقنية والفخر الوطني للدول السيادية. وعلى الرغم من أن شركات مثل "آي بي إم" و"ويرلبول" (Whirlpool) و"هاسيلبلاد" (Hasselblad) لعبت دوراً أساسياً في مهمة "أبولو 11" في عام 1969، فإنه لم يكن هناك شك في أن العَلَم الأول الذي سوف يُرفع على سطح القمر سوف يكون علم الولايات المتحدة، لا علم شركة "غرومان كوربورايشن" (Grumman Corporation) التي صنعت المركبة الفضائية. لكن اليوم، بعد مرور خمسين سنة، لم تعُد الإجابة واضحة.

اقرأ أيضاً: المجد لبيزوس الملياردير وأقرانه من رواد انطلاقتنا نحو الفضاء

لقد انضمت اليوم شركات مثل "بلو أوريجن" و"سبايس أكس" و"فيرجن أوربيت" إلى السباق نحو الفضاء. هذه العلامات التجارية التي يملكها رجال أعمال من أصحاب المليارات، لا يحفزها التأمل الرومانسي بالنجوم، بل تدفعها مطامعها التوسعية.

فبينما تدور الأرض، وتحترق وتختنق وتهتز، يرمي "أطلس" ثقل العالم عن كتفيه، وإذ بقادة العلامات التجارية الأثرياء يبحثون عن كوكب بديل من أجل نقل الصناعة الثقيلة إليه وجذب السياح والهرب من الضرائب والقواعد الناظمة، فبيان جائزة "غوغل إكس القمرية" واضح جداً، إذ تقول الشركة: "كان الاستكشاف الفضائي مجالاً حصرياً للحكومات، ولم يكن الاستكشاف التجاري أمراً قابلاً للتنفيذ، ما أدى إلى عدم الاستفادة من إبداع وموارد الأسواق الخاصة".

في هذا العصر الذهبي من الرأسمالية الكونية، أو الكوسموبوليتية، يشكل هذا "الملاذ الأخير" أرضاً جديدة حرة تتجاوز حلم أي "دولة عائمة"، إذ يمكن لرواد الفضاء المتعطشين إلى المال أن يمارسوا جشعهم التجاري بمنأى عن القوانين المقيدة لهم، والبيروقراطية المقيتة، والعقائد ضيقة الأفق، والمفكرين من حملة إجازات الآداب ومبادئ المحاسبة العامة.

بعد خمسين سنة، قد ترفع الشركات الخاصة شعارات من خارج كوكب الأرض إلى جانب أعلام الدول السيادية، حتى إن إيلون ماسك وصل إلى هذه المرحلة فعلاً، إذ تفيد أحكام وشروط خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" بكل وضوح بأنه "بالنسبة إلى الخدمات المقدمة على كوكب المريخ أو في خلال النقل إلى المريخ على متن مركبة (ستارشيب) أو أي مركبة فضائية أخرى تستخدم لغايات استعمارية، فإن الأفرقاء يعترفون بالمريخ ككوكب مستقل، وأنه ليس لأي حكومة أرضية سلطة أو سيادة على الأنشطة المريخية. بالتالي، تُحَلّ النزاعات استناداً إلى مفاهيم نابعة عن الحكم الذاتي، يُتوصل إليها بحسن نية عند إنشاء المستعمرة المريخية".

اقرأ المزيد: إيلون ماسك الأغنى عالمياً مع نهاية 9 أشهر من 2021

فعلاً، ها قد حطّ الغرور رحاله.

علامات تجارية أممية

تمنح الأمم المتحدة حالياً صفة "مراقب" لنحو 120 منظمة حكومية دولية وهيئة متخصصة، من منظمة فرسان مالطا إلى السلطة الدولية لقاع البحار. ولا شكّ أن المنظمات تقوم بعمل جدير بالتقدير، لكن لا بدّ أن نسأل: هل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أهم بالنسبة إلى الديمقراطية العالمية من موقع "تويتر"؟ هل الاتحاد الدولي للاتصالات يوحّد فعلاً الاتصالات الدولية أكثر من "غوغل"؟

في حال مُنحت هذه العلامات التجارية صفة مراقب، فلماذا لا تُمنَح عضوية كاملة.

في عام 2011 أصبحت جمهورية جنوب السودان أحدث دولة تنضم إلى الأمم المتحدة بعد تصويت أغلبية سكانها لصالح الانفصال عن الشمال. وفي العام الماضي بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان 4 مليارات دولار، أي ما يوازي 2% فقط من الثروة الصافية لجيف بيوزس، و0.2% من القيمة السوقية لـ"أمازون" (حتى إن الوباء الذي إلى كبّد الدول خسائر أسهم في زيادة ثروات الرؤساء التنفيذيين للشركات). بالطبع المقارنة هنا ليست محصورة في المال فقط، بل تتعلق بالسلطة والنفوذ أيضاً. فإذا قررت "أمازون" أن تسير على خطى "بن آند جيري" (Ben & Jerry) وتسحب منتجاتها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، أو حتى من أي من الدول الـ188 التي تنشط فيها، فماذا سيكون تأثير ذلك، ومن يستطيع الوقوف في وجهها؟

كذلك لم يتمكن أي طرف ثالث من أن يعرقل جدياً نموّ "فيسبوك" وتأثيره، لا مجلس الرقابة المتبجح به ولا حتى الكونغرس الذي يجعل من نفسه أضحوكة في كلّ مرّة يمثل أمامه أحد أولئك الرؤساء التنفيذيين.

هذا لا يعني أن جنوب السودان يجب ألا تكون العضو رقم 193 في الأمم المتحدة، ولكن لماذا لا نجعل "أمازون" العضو 194؟ فمن نواحٍ عدّة، "أمازون" عضو أصلاً، إذ على الرغم من تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشعبوية التي انتقد فيها "تنزه أصحاب المليارات في الفضاء فيما تجوع الأرض"، فإن غوتيريش نفسه سوف يهرع من دون أدنى شكّ للقاء جيف بيوزس، على الأقل بالسرور نفسه الذي يلتقي فيه رئيس جنوب السودان سالفا كير. وفي حال سنحت الفرصة لكير نفسه كي يتوجه إلى الجمعية العامة أو إلى "صن فالي"، فهل من الواضح أيهما سوف يختار؟

نحن معتادون علامات تجارية تميل نحو الليبرالية، أو على الأقل تدّعي الليبرالية، إلى حدّ أننا قد نخطئ في تفسير بعض التصريحات المزيفة على أنها تعبّر عن قناعات فعلية، بالأخص مع ازياد اعتمادنا على هذه العلامات. ماذا يعني وعد شركة "سامسونغ" بأن "كلّ ما نقوم به تقوده بوصلتنا الأخلاقية"؟ أو اضطرار "رويال دتش شل" إلى القول: "نمنح طاقمنا وشركاءنا في العمل القدرة على قول (لا)"؟ وما الذي يحصل في حال انزلقت هذه الأقنعة الليبرالية أو جرى التخلي عنها كلياً؟

بما أن العلامات التجارية تمتلك نفوذَ وثروةَ وتأثيرَ الدول السيادية، وتتصرف بشكل متنامٍ كدول سيادية، ألا يجب دعوتها إلى مجتمع الدول السيادية كي تُحاسَب على أساس ما هي عليه فعلاً، متكافئة وحليفة ومنافسة وتهديدية؟